L'histoire :

6 janvier 2021. Les supporters fanatisés de Donald Trump envahissent le Capitole sous les yeux du monde entier. Un an plus tard, alors que les menaces sur la démocratie s’accumulent et que la planète se remet lentement de la pandémie de Covid-19, un colloque est organisé à la Sorbonne sous le titre : « Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture ». Ce contexte sert de point de départ à French Theory, qui retrace l’histoire des échanges intellectuels entre la France et les États-Unis. Des liens anciens, faits d’attirance et de rivalité : Lafayette venant soutenir la guerre d’indépendance américaine en 1777, les G.I. débarquant deux fois en Europe en 1917 et 1944, les artistes noirs trouvant refuge à Paris, dans un pays où le ségrégation raciale n'existe pas, puis la fascination française pour Hollywood et le rock’n’roll, la tournée américaine de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir donnent envie à New York de ressembler à Saint-Germain-des-Prés... 1966, un nouveau chapitre s’ouvre : un groupe d’universitaires français, Derrida et Lacan en tête, est invité à Baltimore pour une rencontre intitulée The Language of Criticism and the Sciences of Man. Le soir, à l’hôtel, Derrida et Lacan échangent. Pour Derrida, les Américains ne s’attardent pas : ils passent vite à autre chose, aiment ce qui est en vogue. En France, le structuralisme est à la mode, et c'est cela que les américains veulent qu’on leur explique...

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

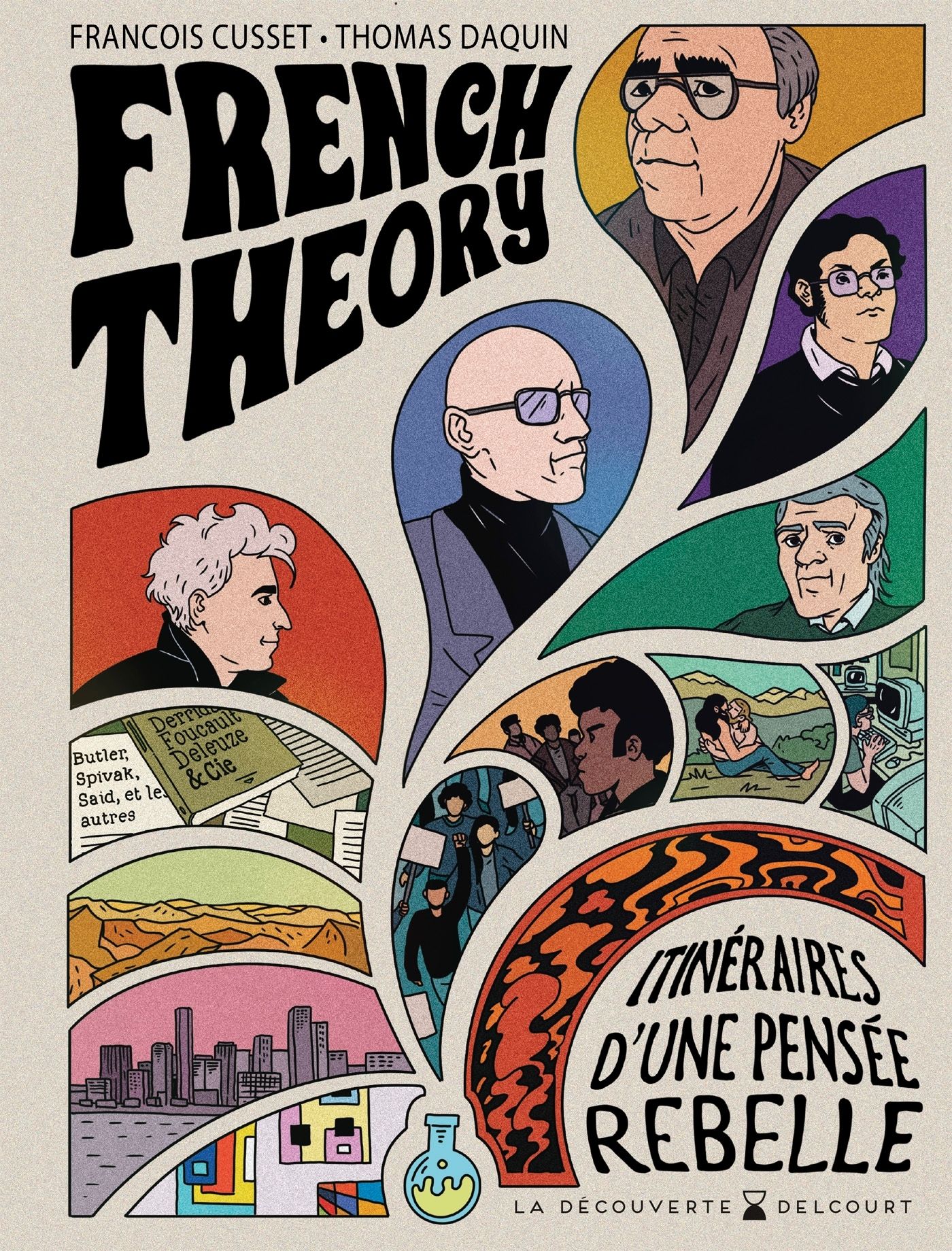

Conçue par François Cusset et Thomas D., French Theory parvient à transformer un essai philosophique dense en une bande dessinée vivante et stimulante. Cusset condense ici son ouvrage de référence, publié en 2003, en un récit accessible qui ne trahit jamais la complexité des idées. Les grandes figures de la philosophie française (Foucault, Deleuze, Derrida, Guattari, Baudrillard) y deviennent presque des personnages de fiction, embarqués malgré eux dans une aventure intellectuelle transatlantique. Le scénario met en scène le moment où la pensée critique française s’exporte et se métamorphose, nourrissant entre autres les réflexions sur le genre, la race ou les rapports de pouvoir. On y voit comment la déconstruction devient un outil politique, et comment les campus américains s’approprient ces concepts avec passion. Le dessin de Thomas Daquin met en mouvement ces idées. Semi-réaliste et expressif, il restitue aussi bien les tensions de ces passes d'armes intellectuelles. L’ensemble évoque un documentaire dessiné, fluide, exigeant, riche de notions pas toujours évidentes à saisir pour le profane. On sort de cette lecture un peu étourdi, riche de concepts, avec l’impression d’avoir assisté à la traversée d’une comète : celle d’une pensée française devenue américaine avant de revenir, transformée, qui nous interroge à nouveau.