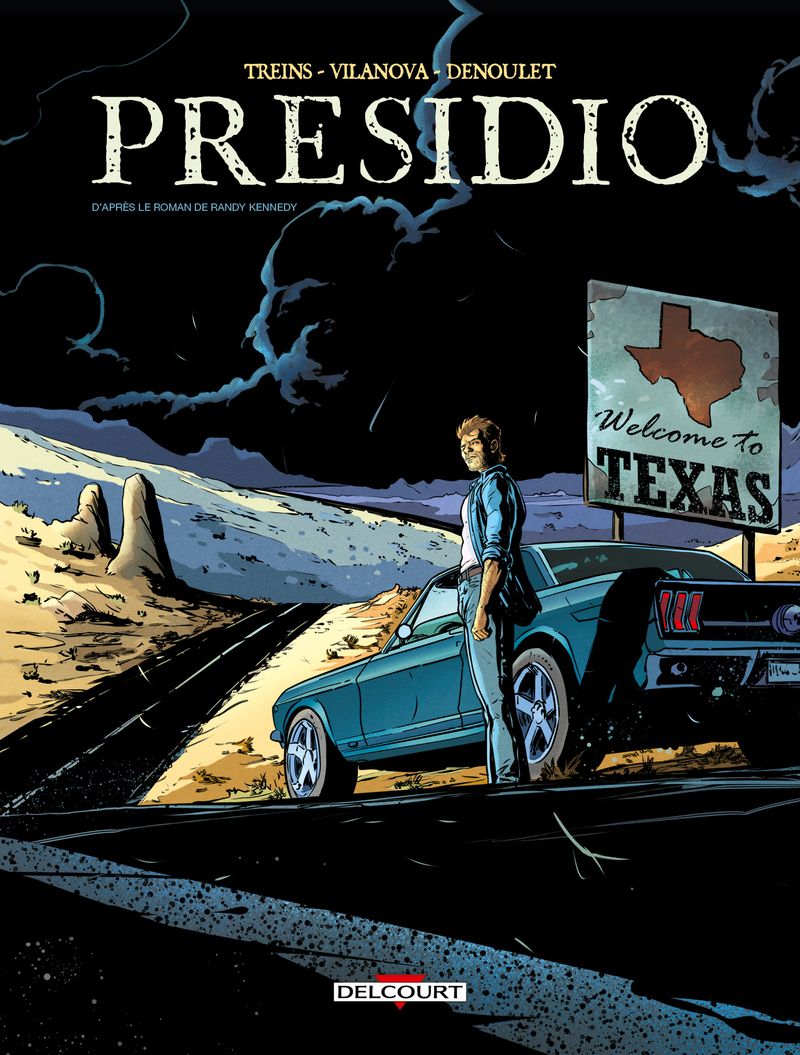

L'histoire :

Texas, début des années 1970. Troy Falconer traverse l’Ouest comme on glisse entre les mailles d’un filet : sans adresse, sans métier, sans rien posséder. Il refuse l’idée même de « chez soi » et survit à coups de larcins rapides, surtout des voitures prises sur les parkings de motels, remplacées dès que la pression monte. Après des années à vivre ainsi, il réapparaît pourtant dans sa région d’origine et retrouve Harlan, son grand frère, laissé exsangue par une séparation brutale : sa femme est partie en lui laissant le vide… et en emportant l’argent. Troy a alors une conviction : reprendre la route, retrouver la fugitive et récupérer ce qui leur a été arraché. Sauf que la cavale déraille avant même d’avoir vraiment commencé. Dans un break volé pour filer plus loin, une présence invisible au départ s’impose : Martha Zacharias, une enfant mennonite en rupture avec les siens, était là, cachée, endormie. D’un instant à l’autre, le voyage « utile » devient fuite à haut risque. Entre contrôles, rencontres menaçantes et décisions impossibles, les frères sont entraînés vers la frontière, avec une question qui grossit à chaque kilomètre : jusqu’où Troy peut-il tenir sa logique du détachement quand une enfant dépend désormais de lui ?

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

Presidio fonctionne d’abord comme un road-movie noir : une mécanique de fuite, des décisions prises trop vite, et cette sensation permanente que la route n’offre jamais la sortie espérée. Le scénario de Simon Treins accroche en adoptant le point de vue du cadet, Troy, personnage paradoxal : ultra-lucide dans l’art de survivre, mais aveugle dès qu’il s’agit d’émotions. Son refus de la propriété n’est pas un slogan, c’est une armure. Et c’est justement cette armure que le récit s’emploie à fendre, en le forçant à composer avec un grand frère en miettes et, surtout, avec Martha, qui déplace le centre de gravité de l’histoire. L’adaptation du roman de Randy Kennedy se ressent dans la manière de laisser travailler les silences et les zones grises. L’album ne cherche pas l’esbroufe : il préfère les tensions souterraines, les petites phrases qui font mal, les scènes de transition qui disent l’épuisement et l’impasse. Par moments, le rythme peut sembler plus posé que prévu pour un récit de cavale, mais cette respiration sert aussi le propos. Ici, la violence n’est pas un feu d’artifice, c’est une conséquence. Sur le plan graphique, Thibaud Villanova installe un réalisme rugueux, très « terre », qui colle aux motels fatigués, aux parkings nocturnes et aux routes interminables. Les cadrages respirent, prennent le temps d’ancrer les lieux, et rendent crédibles les corps – un peu lourds, un peu cassés, toujours sur la défensive. La couleur de Bertrand Denoulet joue un rôle clé : tons poussiéreux, lumières de néons, nuits épaisses… une palette qui enveloppe l’album d’une chaleur sèche et d’une mélancolie constante, comme un soleil qui n’éclaire jamais tout à fait. Au final, Presidio coche beaucoup de bonnes cases : une atmosphère solide, des personnages qui existent, et une montée en tension bien menée. Ce n’est pas le polar qui retourne la table, mais c’est une lecture efficace, tenue, avec ce petit supplément d’âme qui reste une fois la dernière page tournée.