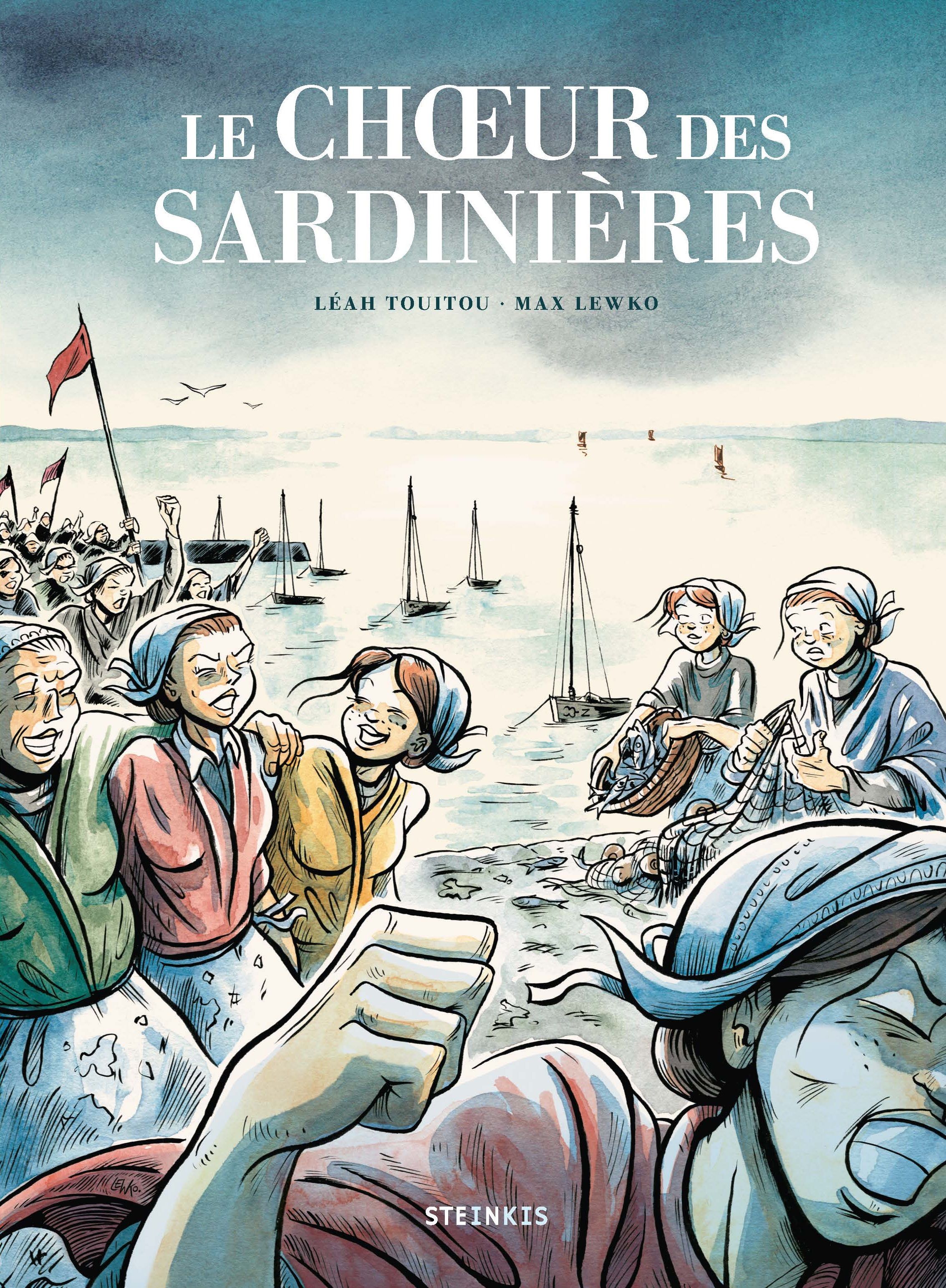

L'histoire :

À Douarnenez, en 1924, la vie des femmes est toute tracée : elles seront sardinières, comme leurs mères et leurs grands-mères avant elles. Les hommes sont en mer, les femmes à l’usine, et les enfants grandissent entre les cris des contremaîtres et l’odeur du poisson avec, à l'horizon, un destin tout tracé dans la brume bretonne. Dès que la cloche retentit, Mona et ses camarades se précipitent à l’usine Chancerelle pour découper, vider et ranger les sardines. Leurs mains sont malmenées par le sel et les lames des couteaux. Avant, sa mère, que l'on surnomme Mamm-Gozh, travaillait avec elle. Mais une attaque l’a affaiblie, et bientôt, ce sera au tour de sa fille Soazig de prendre la relève. Ici, personne ne rêve d’une autre vie. On naît sardinière, on meurt sardinière, et l’on épouse un pêcheur qui ramènera à l’usine de quoi travailler. Pourtant, certaines ont tenté l’ailleurs. Comme Joséphine Pencalet, partie à Paris pour échapper à sa trajectoire. D’abord domestique, puis lavandière, elle s’est mariée à un cheminot communiste avant de revenir veuve, contrainte de retrouver les conserveries qu’elle avait voulu fuir. Soazig, elle, n’a pas envie d’épouser un marin ni de passer sa vie à tremper ses mains dans les poissons...

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

Les sardines ont ce pouvoir fascinant : elles peuvent boucher le port de Marseille, mais aussi semer la révolte. Dans Le Cœur des sardinières, elles deviennent le symbole d’une lutte ouvrière et féministe parmi les premières de l’histoire. À Douarnenez, en 1924, les sardinières, ces ouvrières des conserveries, décident de se lever contre un système qui les exploite et les sous-paie. Elles en ont assez d’être serrées dans une boîte, comme dirait le barde de Brive. Face aux patrons, à la maréchaussée, et parfois même à leurs propres familles, elles réclament leur dignité et de meilleurs salaires. À travers Mona, jeune ouvrière engagée, et sa mère, qui a connu une grève précédente mais s’est résignée, on perçoit le passage de témoin entre générations. Le scénario de Léah Touitou, bien construit, montre la montée en puissance de la révolte, portée par des femmes (soutenue par le maire de Douarnenez, Le Flanchec, figure historique qui incarne le soutien politique) face aux forces de l’ordre venues briser le mouvement) prêtes à tout pour faire bouger les lignes. Inspiré de faits réels, l’album restitue fidèlement la grève de Douarnenez, qui fera école dans toute la région. L’écriture est immersive, ponctuée de termes bretons et d’expressions locales qui ancrent l’histoire dans son territoire. Côté dessin, Max Lewko propose un trait fluide et expressif, rehaussé de couleurs pastel dominées par des touches de rouge et de bleu, traduisant autant la poésie du quotidien que la tension des affrontements. Un album vibrant et nécessaire.