L'histoire :

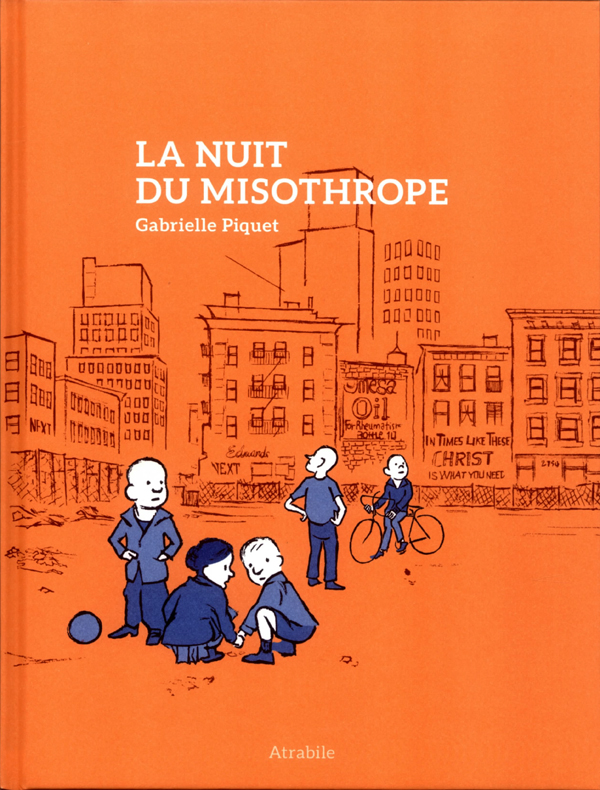

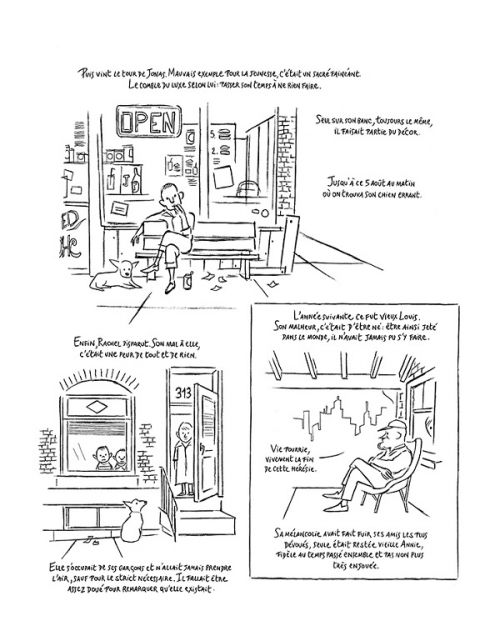

A l’approche du 4 août, Josepha s’inquiète. Car chaque année depuis 4 ans, des personnes de son quartier disparaissent mystérieusement dans la nuit du 4 au 5 août. Cette gentille dame devrait pourtant se réjouir car elle vend des journaux dans un kiosque d’une grande ville américaine du type Harlem. Or le meurtre ou les histoires sordides font vendre ! Mais Josepha est une vraie gentille : lorsqu’elle n’est pas derrière son comptoir, elle voue sa vie à servir ses voisins. Elle est à chaque instant attentive à l’équilibre de chacun, et par extension de son quartier. Et elle avait remarqué que ces individualités disparues avaient toutes un point commun : leur relative discrétion. Qui, à part le proche famille et elle, s’étaient réellement souciés de leur absence ? Il y eut d’abord Albert, le fils de la libraire, un peu simplet mais bon dessinateur. Puis Jonas, un bon à rien qui attendait sur un banc que le temps passe. Puis Rachel, une mère de deux garçons terriblement discrète, car elle craignait toujours de sortir en dehors de chez elle. Et enfin, l’année dernière, ce fut le vieux Louis, un mélancolique et dépressif de naissance. Et bien loin de la mentalité de ses contemporains, qui ont tendance à oublier ces disparus de la rue, Josepha fait l’effort de se souvenir de chacun et d’aider leurs proches…

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

Une nouvelle fois, Gabrielle Piquet fait de la BD en restant bien en dehors des canons narratifs. A la lecture du pitch, sa Nuit du misothrope a en effet des relents de thriller hard-boiled, mais au final, la tonalité est toute autre. Ici, un mystérieux serial-killer fait disparaître chaque nuit du 4 août un habitant du quartier de l’héroïne, Josepha, une petite mamie bienveillante et dynamique. Qui est-il ? Pourquoi ? Qui sera sa prochaine victime ? L’auteure répond bel et bien à tout cela, sans que ce soit primordial dans son sujet de fond. Car avant tout, miss Piquet se livre à un roman graphique quasi expérimental sur l’individualisme tragique, notamment au sein des quartiers surpeuplés des mégapoles, option seventies. Inspiré du New York résidentiel, le décorum urbain est quasiment un personnage à part entière, il s’exprime à travers ses enseignes et panneaux publicitaires omniprésents et étouffants. Les façades de briques, les trottoirs souillés, les devantures de bazars participent pleinement de la déshumanisation. Le propos est pertinent et les moyens déployés pour y parvenir se montrent inusités et travaillés. En parti-pris tout aussi étouffant que la pub à outrance, la narration uniquement basée sur des descriptifs est extrêmement verbeuse… ce qui finit par taper sur le système. Le style n’est pas en cause, il est d’ailleurs plutôt travaillé et élégant. Mais l’écriture est redondante, elle tourne autour du pot et délaye la démonstration, au point de peser sur la fluidité de la narration. Le découpage lui-même empile majoritairement les cases sans jamais que ces dernières participent à une séquence immersive, de celles qui font le bonheur des amateurs de BD. Dans un noir et blanc élégant et stylisé, le dessin fin met en scène des personnages inexpressifs (merci les ronds vides des lunettes). Evidemment, la finesse du trait et le contexte urbain rappellent les œuvres de Will Eisner dans sa période new-yorkaise. Le subtil et âcre twist final récompensera les lecteurs qui seront allés au terme de ce récit quelque peu pesant.