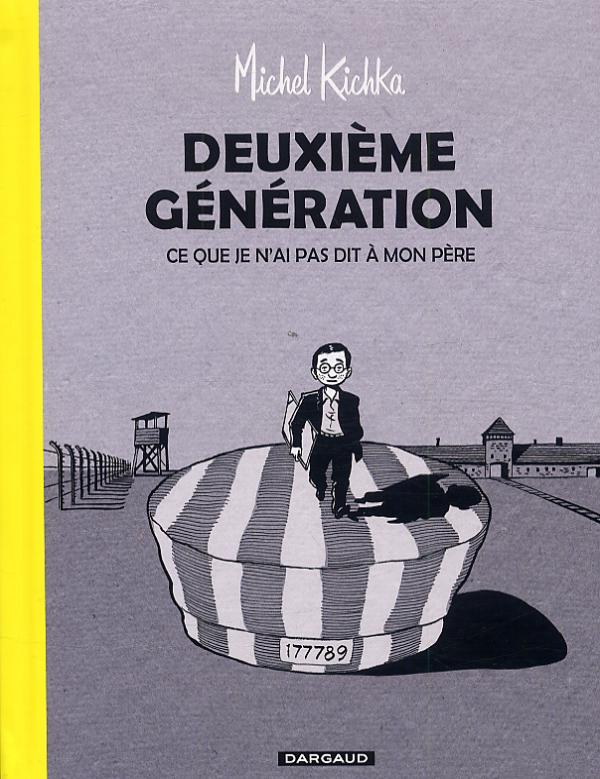

L'histoire :

Enfant, Michel Kichka dit « Mitchi » n’entendait pratiquement jamais son père Henri parler de sa famille. D’ailleurs, à son père, il ne lui restait que trois photos : une de son père, une de sa mère et une de sa famille au complet, avec ses sœurs Nicha et Bertha. Cette photo sur laquelle son père avait un pantalon de golf à la Tintin, Mitchi n’a cessé de la regarder, enfant. En cachette. En versant de grosses larmes qu’il séchait vite en entendant les pas de son père. Le sujet était tabou. Son père était revenu seul des camps de concentration. Alors certes, on parlait d’Auschwitz même à table, mais pas comme Mitchi l’aurait voulu. Il aurait, lui, préféré que l’évocation de ce passé ne se limite pas à une anecdote sur la soupe ou sur le droit que ça donnait à son papa de pouvoir roter en plein repas. Aussi, Michel cherchait-il dans les livres de la bibliothèque le moindre indice qui pouvait rattacher son père à cette effroyable époque. Il avait besoin de voir pour croire. Et parmi les visages décharnés qu’il voyait en photo, il tentait d’imaginer son père. Avait-il gardé ses lunettes ? Avait-il des cheveux ? Portait-il une calotte ? Et comment étaient ses grands-parents ? Devant le silence de son papa, ne lui restaient que des fantômes qui venaient hanter ses nuits...

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

Accompagné par un dessin d’une incontestable parenté avec celui de Gotlib ou de Carlos Gimenez – qui excellent en particulier dans l’art de la caricature – Michel Kichka livre, ici, avec justesse et émotion, un pan de son histoire familiale. Cette histoire est intimement liée à la Shoah : son père, Henri, est le seul de sa famille à avoir survécu à trois années de camps de concentration. « Mitchi » est donc, lui, un « fils de », un Deuxième génération. Pas une victime directe de la folie nazie, mais un gamin, un adolescent, puis un père de famille qui a grandi dans l’ombre de ce drame sans que son paternel ne lui permette de s’en affranchir réellement. Et c’est bien là toute la richesse de l’exercice proposé par Michel Kichka à montrer la difficulté de se libérer du traumatisme de son papa. Comme l’a fait avant lui Art Spielgelman dans son fabuleux Maus, il démonte les rouages de cette relation père-fils. Ainsi, d’abord engluée par le silence pesant qui laisse toute la place dans l’esprit de l’enfant à des hordes d’angoisses, de fantasmes ou de demi-certitude, la parole du survivant grignote l’espace vitale de la famille, peu à peu. C’est un autre drame familial, en effet, qui libère Henri de son passé, en le poussant enfin à témoigner au prix d’un oppressant étouffement de son entourage. Plus rien n’existe, alors qu’une douleur égocentrée, inaliénable, logorrhéique et laissant muets d’argument ses enfants. Difficile alors pour l’auteur de ne pas vivre avec pour unique but de satisfaire son père en compensation de ce qu’il a enduré. Ce livre est certainement la dernière étape d’une forme de libération, celle qui nous fait devenir quelqu’un d’autre que l’enfant de ses parents. Ce cheminement douloureux est parfaitement décrit. Qui plus est parce que Kichka, à force d’un trait empreint de sa légèreté caricaturale et humoristique, porte le drame en un subtil exercice de dédramatisation. Et puis contrairement à Maus, il ne fait pas le choix d’une description historique minutieuse de l’holocauste. Il préfère avancer par petites touches d’anecdotes sur son enfance et son adolescence bruxelloises, puis sa vie adulte en Israël. Le récit entrelace alors intelligemment tranches de vies ordinaires et poids du témoignage, pour une symbiose intelligente entre humour, nostalgie et souffrance.