Serge Prud'homme, alias Zac Deloupy ou plus communément Deloupy, a autant d’activités différentes que de surnoms ! Tour à tour dessinateur, auteur complet et éditeur, cet artiste multiplie les projets forts comme Love story à l’iranienne ou Algériennes. Alors que son nouvel album Pour la peau- un récit érotique plein de sensibilité délicate- sort, nous l’avons rencontré à Angoulême. Un entretien passionnant et aussi riche et variée que toute la carrière diversifiée de Deloupy. On y traite tous les sujets à bâtons rompus. Rencontre avec un auteur à l’humanité aussi forte et belle que ses albums.

interview Bande dessinée

Deloupy

Bonjour Deloupy. Pour les lecteurs qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter rapidement ?

Deloupy : J’ai plusieurs casquettes. Je suis essentiellement auteur de bandes dessinées. C’est comme ça que l’on peut me définir. J’ai fait quelques albums à la fois chez des petits et gros éditeurs. Pour l’autre casquette, je suis coéditeur avec Michel Jacquet des éditions Jarjille. J’y ai publié les premiers albums et très vite, d’autres auteurs sont venus. C’est devenu une vraie maison d’édition avec l’ambition d’exister et pas de remplacer les maisons d’éditions qui existent déjà. C’est pour ça que je fais aussi des albums ailleurs et on incite nous-mêmes les auteurs à aller voir ailleurs quand ils ont publié chez nous.

Tu as démarré dans la littérature jeunesse…

D : Pour moi, c’était une conjoncture économique. Je ne me sentais pas de faire un album de 48 pages. Ce n’est pas que je n’avais pas la maturité graphique mais je n’avais pas le souffle. C’est long un album quand on démarre ! Aujourd’hui, je fais un album de 150 pages ou même deux par an parfois, ça ne pose aucun problème. D’ailleurs, j’en commence deux en ce moment. A l’époque, cela me paraissait difficile. Je ne voulais pas m’éloigner du dessin. La jeunesse, les couvertures, les romans, l’illustration jeunesse me plaisaient beaucoup. C’est un univers qui me plait d’ailleurs toujours beaucoup même si je n’en fais plus aujourd’hui. C’était un bon équilibre pour me lancer dans le dessin. Je suis revenu à la bande dessinée en fondant Jarjille en 2004.

Raconte-nous comment s’est passée la création de Jarjille.

D : C’est une aventure à trois : trois auteurs de BD qui se retrouvent à un moment donné au même endroit, c'est-à-dire mon pote Alep (Michel Jacquet) et Alain Brechbuhl. On se retrouve tous les trois à Saint-Etienne entre 2003 et 2004 et on se demande ce qu’on va faire. On monte des projets et ce qu’on veut faire, ce n’est visiblement pas viable pour les « grosses » éditions. On se dit que ce sera plus intéressant de se publier nous-mêmes, ce qui va nous permettre de maîtriser la chose et c’est ce qu’on fait. On pensait que ça n’irait pas plus loin que deux ou trois albums. Mais certains ont eu beaucoup plus de succès que d’autres et ça nous a motivés à continuer. Surtout que dans une ville comme Saint-Etienne, ça attire beaucoup de gens. Ça devient quelque chose à voir et c’est facile de rencontrer du monde. Du coup, on a rencontré pas mal d’auteurs à Saint-Etienne avec l’envie de publier. On est devenu éditeur par accident et aujourd’hui, je suis très content de ce parcours car j’ai compris plein de choses de l’édition. Ça me sert maintenant moi en tant qu’auteur. J’ai appris la fabrication des livres et je suis très impliqué là dedans. Même chez les autres éditeurs, je m’investis dans la fabrication avec la composition de la couverture, le papier, la page de garde, la maquette…

Que fais-tu du coup dans cette édition ?

Que fais-tu du coup dans cette édition ?

D : Je suis toujours aux commandes avec Alep. Je prends en charge certains projets. Je suis un peu moins présent pour tout ce qui est salon et festivals : c’est surtout Alep qui s’en occupe. On essaie de se voir une fois par semaine pour Jarjill.

Est-ce que Love story à l’iranienne est un tournant dans ta carrière ?

D : Oui vraiment. C’est un basculement. A ce moment-là, je décide de publier chez un gros éditeur. Je commence par monter des projets. Certains de ces projets sont en train d’aboutir aujourd’hui, comme Pour la peau par exemple. A cette époque, je rencontre Jane Deuxard. Elle est journaliste. C’est Nicolas Wild qui m’a mis en contact avec elle Je me rends compte très vite qu’ils ne sont pas scénaristes professionnels mais journalistes et que ce qu’ils apportent, c’est quelque chose qu’on n’a plus beaucoup entendu depuis Persepolis, vingt ans auparavant. On a très peu parlé de l’Iran ces dernières années en bande dessinée. Il y a pourtant un matériel énorme avec plus de cent interviews et c’est un sujet très fort. Je me suis beaucoup investi sur le projet et on s’est beaucoup donné avec Jane Deuxard.

J’ai monté le projet avant que l’éditeur intervienne un peu comme je l’aurai fait pour Jarjille en faisant des planches et en trouvant une technique de travail avec eux qui ne soit pas trop chronophage et en leur expliquant aussi comment ça fonctionne. Quand on était sûr de nous, nous sommes allés voir plusieurs éditeurs et Delcourt était assez partant pour le faire et capable de nous donner les moyens. Tout ce qui s’est passé après m’échappe un peu. On a eu le prix France Info et j’ai eu plusieurs prix dans les festivals et on atteint les 20000 exemplaires vendus. Cela reste un joli succès et ça m’a ouvert des portes. Ça m’a permis de faire des projets plus compliqués comme Pour la peau ou ce que je suis en train de faire aujourd’hui. Ces projets n’auraient pas existé de cette manière-là sans Love story à l’iranienne.

J’ai monté le projet avant que l’éditeur intervienne un peu comme je l’aurai fait pour Jarjille en faisant des planches et en trouvant une technique de travail avec eux qui ne soit pas trop chronophage et en leur expliquant aussi comment ça fonctionne. Quand on était sûr de nous, nous sommes allés voir plusieurs éditeurs et Delcourt était assez partant pour le faire et capable de nous donner les moyens. Tout ce qui s’est passé après m’échappe un peu. On a eu le prix France Info et j’ai eu plusieurs prix dans les festivals et on atteint les 20000 exemplaires vendus. Cela reste un joli succès et ça m’a ouvert des portes. Ça m’a permis de faire des projets plus compliqués comme Pour la peau ou ce que je suis en train de faire aujourd’hui. Ces projets n’auraient pas existé de cette manière-là sans Love story à l’iranienne.Tu traites également d’une thématique difficile dans Algériennes. Comment est né cet album ?

D : Swann Meralli [le scénariste d’Algériennes NDLR], c’est quelqu’un que j ‘ai déjà publié chez Jarjille. L’entrée s’est donc fait différemment puisque je le connaissais. Il a lu Love story à l’iranienne et il avait envie de travailler sur la guerre d’Algérie. Il n’est cependant pas lié à ce contexte malgré son nom. Il commence donc à me parler du projet : la dualité de points de vue, les femmes, la guerre d’Algérie… et là aussi je regarde un peu ce qui se passe dans le panorama de la bande dessinée et il n’y a pas grand-chose. Il y a quelques tentatives. Je suis d’ailleurs très surpris car j’ai vu il n’y a pas longtemps que Etienne Davodeau a sorti un ensemble de mini-récits qu’il avait publiés dans divers revues et dans un de ces récits qui traite de la guerre d’Algérie. Il parle d’un livre fantôme : un livre qu’il aurait envie de faire. Je pense en effet qu’il y a vraiment des choses à faire sur ce sujet-là. Avec Swann, on monte le projet puis on suit Sophie Chédru- qui était éditrice chez Delcourt et avec qui j’avais édité Love story à l’iranienne- chez Marabout.

D : Swann a vraiment écrit son scénario même si on a modifié des choses au fur et à mesure. Le voyage en Algérie a modifié aussi une partie du scénario mais je savais que je serais face à une difficulté de dessinateur ou plutôt de metteur en scène. Ce n’est pas tant le dessin qui me poserait problème mais beaucoup plus la mise en scène. J’étais donc confronté à la violence. La violence, on peut l’édulcorer, on peut fermer la porte et la montrer en off… Mais je ne voulais pas faire ça car ce qui fait la force de cette scène, c’est d’être avec cette femme qui se fait torturer. Je ne voulais pas non plus que les lectrices et lecteurs « vomissent » ou aient envie de fermer le livre. J’espère du coup que j’ai trouvé une sorte d’équilibre entre quelque chose qui est très glaçant mais qui n’empêche pas de lire la suite. Je pense y être arrivé, en tout cas ce sont les retours que j’ai eus. Ce n’était pas évident. Je trouve qu’on a beaucoup plus de bienveillance avec la violence dans le monde occidental qu’avec la sexualité. Je fais la transition avec Pour la peau, bien que cela n’ait rien à voir. Je pense qu’on accepte beaucoup plus la violence et sa représentation. Il suffit de regarder les films et même certaines bandes dessinées. Même si dans la BD, il y a une certaine forme de distanciation par le dessin qui permet d’être moins frontal. Je suis toujours surpris par ça. Pour moi, c’est équivalent : on n’a pas à être complaisant avec la violence tout comme on n’a pas à être complaisant avec une forme de sexualité violente. Ce sont des équilibres à trouver.

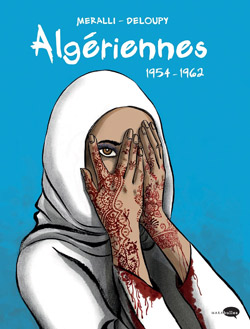

Pour en finir avec Algériennes, la couverture est extrêmement forte…

D : Il fallait trouver la bonne accroche. C’est un récit avec plusieurs personnages donc en mettre un seul sur la couverture, c’est difficile de choisir. Une image à la Rosinsky par exemple avec plusieurs scènes, c’était possible mais ce n’est pas trop ma façon de fonctionner. J’ai donc abandonné l’idée très vite. Il fallait que je trouve une image qui soit de « dessin de presse » graphiquement : une image qui raconte une idée. J’ai la faculté de trouver très vite mes idées de couverture. Je l’ai trouvée alors que j’avais fait seulement quelques planches. Commencer un album donne une direction. C’est pareil pour Love story à l’iranienne ou Pour la peau. L’image m’est apparue très vite : les mains ensanglantées et cette femme qui se voile la face mais pas tout à fait puisqu’elle regarde le lecteur. J’en ai parlé à l’éditrice qui a tout de suite validé. Il y a aussi quelque chose que j’ai mis sur la page que personne ne voit et j’en suis content : j’ai choisi les trois couleurs du drapeau français volontairement car c’est aussi l’histoire de France quelque part. J’avais aussi cette espèce de challenge pour construire cette image. Je suis content parce que la couverture a beaucoup servi le livre.

D : Il fallait trouver la bonne accroche. C’est un récit avec plusieurs personnages donc en mettre un seul sur la couverture, c’est difficile de choisir. Une image à la Rosinsky par exemple avec plusieurs scènes, c’était possible mais ce n’est pas trop ma façon de fonctionner. J’ai donc abandonné l’idée très vite. Il fallait que je trouve une image qui soit de « dessin de presse » graphiquement : une image qui raconte une idée. J’ai la faculté de trouver très vite mes idées de couverture. Je l’ai trouvée alors que j’avais fait seulement quelques planches. Commencer un album donne une direction. C’est pareil pour Love story à l’iranienne ou Pour la peau. L’image m’est apparue très vite : les mains ensanglantées et cette femme qui se voile la face mais pas tout à fait puisqu’elle regarde le lecteur. J’en ai parlé à l’éditrice qui a tout de suite validé. Il y a aussi quelque chose que j’ai mis sur la page que personne ne voit et j’en suis content : j’ai choisi les trois couleurs du drapeau français volontairement car c’est aussi l’histoire de France quelque part. J’avais aussi cette espèce de challenge pour construire cette image. Je suis content parce que la couverture a beaucoup servi le livre. Tu reviens avec Pour la peau. Peux-tu nous faire un petit pitch de cet album ?

D : C’est un récit érotique qui raconte une relation adultérine entre un homme et une femme. Ils sont mariés tous les deux, lui a des enfants mais pas elle. Ils se voient essentiellement pour le sexe. Ça pourrait s’arrêter là et ce serait déjà un bon pitch de livre érotique mais ce n’était pas ça que je voulais faire au départ. Dès le départ du projet, j’avais comme idée de raconter une histoire d’amour avec deux points de vue. Je voulais que cette histoire d’amour soit dense et inclure une dose d’immoralité par le relâchement entre deux adultes déjà mariés. Mais je voulais surtout raconter les conséquences de ces actes, sans être dans le jugement parce que chacun fait ce qu’il veut de sa vie et ce n’est pas à moi de donner des leçons de morale. Au départ, je voulais presque une dessinatrice qui accompagne mes dessins et on se serait échangés des idées pour construire ensemble le récit. J’ai fait quelques essais et ça ne me plaisait pas beaucoup d’avoir deux dessins différents dans le même album. J’ai trouvé une idée pour avoir deux encrages différents car pour moi, c’est l’encrage qui fait la différence car le dessin reste à peu près le même. J’ai rencontré Sandrine Saint-Marc et je lui ai proposé le projet en lui disant : « attention, je vais te donner un cadre de récit car j’avais une certaine forme d’architecture mais tu en feras ce que tu veux. Je te donne une prison mais la porte est ouverte ! Tu t’échappes où tu veux et tu amènes ce que tu veux de ton ressenti de femme sur un sujet comme celui-ci. » A ma grande chance, ça a super bien marché car elle a amené le récit et les personnages sur beaucoup de gravité, au sens heureux du terme. Elle les a responsabilisés et elle a amené des choses que je n’aurai pas du tout faites et c’est vraiment ce que je voulais : qu’elle s’accapare mon projet pour en faire un projet à elle tout en restant le mien aussi.

C’est surprenant de te voir dans l’érotisme, non ?

D : C’est un thème comme un autre pour moi, même si évidemment ce n’est pas anodin. Cela peut renvoyer en plus à sa propre sexualité ou à une imagerie qui est accaparée par la pornographie aujourd’hui. Il n’y a pas d’autres imageries de la sexualité que la pornographie. La génération qui arrive n’a peut-être que cela comme imagerie de la sexualité. Moi, j’ai envie de montrer que cette sexualité là peut être autre. On peut s’en emparer en tant qu’auteur. Je ne m’interdis pas de faire de la science-fiction un jour avec la même optique : de m’emparer moi en tant qu’auteur d’une thématique qui appartient à d’autres auteurs finalement. C’est un thème comme un autre même si la représentation du sexe induit quelque chose, transforme le livre et le met dans une case à part.

D : Oui j’aimerais bien que ce soit ça en effet. Vous êtes le deuxième journaliste à me dire ça parce que je cherchais un peu les liens entre tout ce que j’ai fait. C’est vrai qu’entre Love story à l’iranienne et Algériennes, on peut voir facilement un lien. Ce ne sont pas des récits de journalistes mais des récits de vie qui ont été transformés pour le raconter. Et c’est vrai que Pour la peau peut être rangé dans la catégorie de gens qui racontent quelque chose de leur propre vie. Ce n’est pas la mienne ni celle de Sandrine Saint-Marc. Ce n’est pas un récit autobiographique mais cela reste un récit qui parle à tout un chacun et quelque soit son parcours sexuel.

Cela correspond bien aussi à ton dessin très humain...

D : Merci ! Oui j’essaie en effet. Je viens d’une bande dessinée populaire. Dans les années 70, 80, il n’y a pas encore la vague du roman graphique même si elle commence avec A suivre. Les lecteurs ne sont pas à la porte. Il faut faire attention à ça aujourd’hui : il faut laisser rentrer les lecteurs dans des univers cohérents. Algériennes marche plutôt bien et Love story à l’iranienne très bien aussi. Ce sont des sujets difficiles et j’ai envie, par la couverture et par l’image, que le lecteur ait envie d’y aller même si le sujet ne l’intéresse pas au départ. Pour la peau, c’est la même chose. Je ne suis pas un lecteur de bandes dessinées érotiques. J’en ai lu comme tout le monde et je m’intéresse à plein de sujets. Mais j’avais envie que par l’image et par la façon dont je raconte, le lecteur passe les premières pages qui sont très sexuelles pour aller vers autre chose. Et quand on quitte le livre, on peut se dire qu’on a traversé un univers qu’on ne connaissait pas.

Quels sont tes futurs projets, entre ton travail d’auteur et d’éditeur ?

D : Je suis revenu chez Jarjille avec la série Les aventures de la librairie introuvable. On a déjà fait trois tomes avec Alep .Dans cette série, les héros, Lucia et Max sont des libraires et il y a toujours un livre au centre du récit comme dans chaque tome. Cette fois-ci, c’est un fanzine dessiné par un auteur argentin, son histoire est liée à l’histoire de l’Espagne et à l’histoire personnelle des deux héros. On aborde le sujet des enfants volés de Franco. Le franquisme a volé beaucoup d’enfants pour les sortir des milieux républicains et pour les éduquer dans un milieu plus conservateur. Aujourd’hui, c’est un scandale d’état en Espagne puisqu’on suppose qu’il y a eu entre 30 000 et 300 000 enfants volés ou déplacés ! C’est un sujet super intéressant que j’aurais pu traiter de la même façon qu’Algériennes ou Love story à l’iranienne avec un album unique. Mais c’est intéressant de le traiter dans le cadre de la série. L’album est sorti le 14 mars juste avant le confinement… Je travaille aussi sur un projet avec Gilles Rochier, dessinateur lui aussi, qui m’a proposé un scénario Impact. Cela fait plusieurs fois que l’on se tourne autour et qu’on a envie de mélanger nos deux univers et il m’a apporté un récit qui me va comme un gant. Un récit très masculin, que je peux qualifier de polar social mais ce serait un peu réducteur. Si l’on connaît un peu Gilles Rochier et ce qu’il a fait dans TMLP et d’autres albums chez Six pieds sous terre, on comprend ce que je veux dire. C’est aussi deux histoires qui se télescopent, deux histoires masculines qui se télescopent. Je suis très content de ce projet. L’album sera publié par Casterman, en début d’année prochaine, je suis en train d’en terminer l’encrage et les couleurs. Je vais revenir ensuite à la guerre d’Algérie, avec Swann, chez le même éditeur Marabulles, pour un deuxième album intitulé Appelés d’Algérie.

D : Ah, pas mal ! J’aurais tendance à choisir quelque chose d’extrêmement complexe parce que c’est une question que je me pose souvent : aujourd’hui, être auteur c’est quelque chose de facile. Je ne parle pas des conditions économiques mais je parle du média. On est interviewé, on en parle à la télé et on en parle à la radio. La bande dessinée est un genre reconnu. Si je devais choisir du coup un auteur, je prendrais Windsor Mc Cay parce qu’il est devant la jungle, il ne sait pas ce qu’il y a derrière et il a son coupe-coupe. Il a un très bon coupe-coupe cela dit parce que bonjour le niveau ! C’est un très, très haut niveau pour démarrer ou être un pionner. Il est le pionner d’une aventure et il n’a aucun background. Personne ne lui dit que c’est bien ce qu’il est en train de faire. Son journal avait des lecteurs mais je ne sais pas comment il a fait avec ses copains, sa banque et ses parents quand il a annoncé qu’il était auteur de BD !

Merci Deloupy !