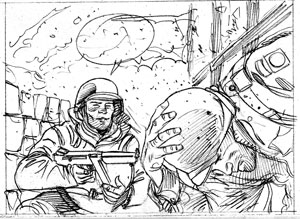

Philippe Jarbinet a directement commencé dans la BD avec une série historique en 10 tomes, Mémoire de cendres… Puis un Sam Bracken plus tard (3 tomes), et le voilà qui déboule chez Casterman avec un diptyque qui fera assurément parler de lui : Airborne 44. Dans la lignée du Sursis de Gibrat, cet artiste complet nous offre un récit passionnant et documenté avec la plus grande précision, une romance sur fond de seconde guerre mondiale, tout en couleurs directes sublimes. L’occasion d’une petite interview…

interview Bande dessinée

Philippe Jarbinet

Réalisée en lien avec l'album Airborne 44 – cycle 1 : La bataille des ardennes, T1

Pour faire connaissance, peux-tu te présenter, nous résumer ton parcours dans le 9e art : qui es-tu, Philippe Jarbinet ? Comment en es-tu venu à « faire de la BD » ?

Philippe Jarbinet : Je suis belge, j’ai 44 ans, une épouse et trois filles. Je dessine depuis que je sais tenir un crayon et j’ai pris la décision de faire des études de bande dessinée à 17 ans, après un accident de moto qui m’a laissé sur le flanc à la maison durant quelques semaines. J’avais deux doigts cassés à la main droite. Or, je suis droitier. Bref, j’ai opté pour des études de dessin à Saint-Luc Liège de 84 à 87. Ensuite, ce fut un long parcours du combattant pour me faire une petite place dans ce métier. J’ai honteusement commencé par copier Comès, Giraud, Hermann, Dany, Cosey, Manara, Pratt et bien d’autres (je conseille cette technique à tout le monde). De fil en aiguille, je me suis également intéressé au scénario et à la couleur. Ca a pris du temps pour arriver à une certaine maîtrise dans ces trois domaines. Depuis le début, j’ai toujours essayé de franchir des marches. C’est toujours difficile d’en escalader une. Ensuite, il y a la suivante. Je suis sûr que cela ne s’arrête jamais. Il faut compter sur la chance et savoir la saisir quand elle passe, quitte à aider un peu le destin. Il faut également savoir rebondir quand on se casse la g… Cette année, je sens que j’ai franchi une marche. Maintenant, je vois la suivante. Elle se résume à : « vais-je être capable de faire encore mieux ? » Je n’en sais rien. On va m’attendre au tournant, c’est la seule chose dont je suis sûr. Ca ne doit pas me paralyser mais ce n’est pas simple à gérer. Je prends mon temps parce que je ne veux pas me tromper.

Depuis le premier tome de Mémoire de cendres jusqu’au troisième et dernier Sam Bracken, tu as uniquement publié chez Glénat… pourquoi ?

Depuis le premier tome de Mémoire de cendres jusqu’au troisième et dernier Sam Bracken, tu as uniquement publié chez Glénat… pourquoi ?PJ : Parce que j’ai une tendance maladive à la fidélité. Glénat m’a donné ma chance au début et m’a longuement fait confiance sur Mémoire de Cendres. J’y ai fait mes armes. Quand j’ai fait Sam Bracken, je voulais une collection plus classe que Vécu et on m’a offert une sortie dans Grafica. Ce fut une erreur de ma part et de l’éditeur. C’était une série populaire qui aurait dû se trouver dans une collection dont le prix tournait autour de 10 euros. Là, avec Grafica, c’était trop cher. En plus, je suis une vraie bille quand il s’agit de pondre une couverture. Je déteste ça et pourtant, c’est un élément capital. Je crois que l’éditeur doit absolument avoir un avis sur la question et ne pas hésiter à le donner.

Que t-ont apportés tes précédents ouvrages ? As-tu suivi un « plan de progression » ?

PJ : Ça rejoint la question précédente. J’ai appris mon métier en faisant des erreurs mais en réussissant malgré tout pas mal de choses. Il y a toujours des leçons à tirer de ce qu’on a fait. Il faut apprendre à se connaître et avoir l’humilité nécessaire pour voir ce qui cloche et y remédier. L’humilité ne doit cependant pas devenir de l’autodestruction. Créer, c’est se mettre à nu. Il faut s’endurcir pour éviter de trop souffrir. La réussite et l’échec sont deux faces d’une même médaille, deux menteurs qu’il faut affronter avec recul.

Pourquoi publier le diptyque Airborne 44 aujourd’hui au sein du catalogue Casterman ?

Pourquoi publier le diptyque Airborne 44 aujourd’hui au sein du catalogue Casterman ?PJ : Parce que Glénat n’en a pas voulu. C’est aussi simple que cela. On m’a dit à l’époque que la seconde Guerre Mondiale n’intéressait pas assez de monde. Je suis donc allé proposer le diptyque à Casterman, qui l’a accepté sans hésiter. Au départ, il devait faire 2 x 54 planches. On l’a réduit à 2 x 46 planches. J’ai réécrit une nouvelle version qui m’a servi de base de travail. J’avais deux fins pour le tome deux, que j’ai gardées pour moi. « La fin commande le début », selon Racine. En l’occurrence, j’en avais deux mais elles n’avaient pas d’influence sur la structure narrative globale. C’était juste deux épilogues différents. J’aurais pu choisir la fin totalement triste mais je n’ai pas voulu verser dans le pathos. Une fin heureuse n’est pas un signe de faiblesse. Tout le monde affronte des difficultés dans la vie et je pense qu’en tant que lecteur, je n’aime pas voir les personnages échouer totalement. Je digresse mais c’est pour compléter la réponse au mieux. Casterman m’a laissé totalement libre de mes choix.

Es-tu dans la peau du joueur de foot prometteur, formé durant des années par un petit club, et qui intègre soudain un gros club au moment de jouer en ligue 1 ?

PJ : On peut le voir ainsi, à une grosse nuance près. Glénat est clairement en ligue 1, tout comme Casterman. Au petit jeu des métaphores, je dirais plutôt que j’ai commencé à penser (à tort ou à raison) que chez Glénat, en refusant mon projet, on me laissait sur le banc de touche alors que j’avais vraiment envie de jouer sur le terrain en équipe première. Quand le coach n’a pas confiance en toi, il est temps de te demander si tu as encore un avenir dans l’équipe.

Qu’est-ce que Airborne 44 ?

Qu’est-ce que Airborne 44 ?PJ : Un caprice de gosse ! Une histoire que j’avais envie de raconter depuis toujours. Peut-être pas vraiment l’histoire que j’ai écrite, mais le contexte m’a toujours terriblement hanté. Ce fantasme a pris des formes variées au cours du temps. En 2003, quand j’ai sérieusement commencé à dégrossir le mammouth, je ne savais pas par où commencer. Ça m’a pris un temps fou pour ordonner mes idées en fonction de la doc et élaguer ce qui devait l’être. La seconde Guerre Mondiale, c’est un monstre énorme dont il est difficile de faire le tour. J’ai encore plein de choses à dire et à dessiner sur elle.

Qu’est ce qui a motivé l’écriture de ce nouveau diptyque ?

PJ : En 2007, rien ne s’est déroulé comme je le voulais. Je vous passe les détails, mais j’en ai vraiment eu raz la casquette. Ou j’arrêtais ou je montrais de quoi j’étais vraiment capable. Ce diptyque est le résultat de ce dilemme.

Quelle est la part d’authenticité des faits qui y sont romancés ?

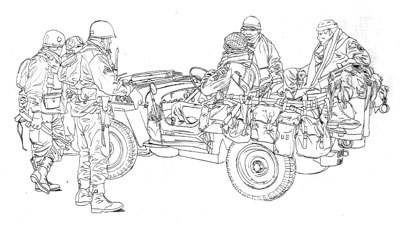

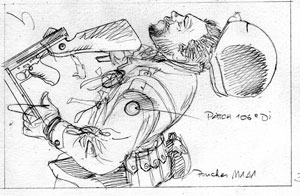

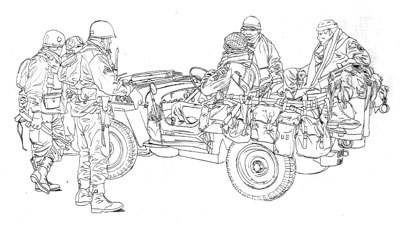

Quelle est la part d’authenticité des faits qui y sont romancés ?PJ : Je ne suis pas juif mais je déteste l’antisémitisme larvé qui survit dans notre belle société. Je suis né en 1965, vingt ans après la guerre. J’ai toujours essayé de comprendre comment les Allemands, qui sont un peuple de haute culture, avaient pu perpétrer une horreur aussi absolue. Comment des Français, des Belges, des Autrichiens, des Hongrois et quantité de ressortissants d’autres nations européennes ont pu laisser faire ou même aider les acteurs du génocide juif. Ça dépasse l’entendement, en tout cas le mien. Tout le contexte historique que je décris est juste, y compris la fameuse Action 1005 ordonnée par Himmler en personne. Je n’ai rien inventé. Les photos de massacres existent. C’est une réalité indéniable. J’ai simplement mis en scène des personnages à qui j’ai essayé de donner des motivations propres, en les intégrant à l’Histoire avec un grand H. Hormis l’histoire d’amour, tout est rigoureusement exact, du timbre sur l’enveloppe jusqu’au moindre boulon sur un char. Les détails devaient être justes pour crédibiliser tout le reste. J’ai égoïstement besoin d’être heureux en dessinant.

Comment as-tu travaillé la psychologie de tes personnages, leurs dialogues ?

PJ : J’essaye de me mettre à leur place. Il y a forcément un peu de moi chez chacun d’entre eux mais il y a aussi une part d’eux qui m’échappe. En fait, je crois que les personnages s’imposent tels qu’ils sont, avec leur logique interne. Ils ont leur propre système de valeurs, qui n’est parfois pas du tout le mien. Ils parlent en fonction de leur culture, de leurs racines. De plus, la bande dessinée est un système de narration contraignant où l’ellipse joue un rôle primordial. Sans le principe de l’ellipse, on obtient des histoires de 600 pages sans intérêt. Personnellement, les récits sans ellipses m’emm… La contrainte de la pagination oblige à être inventif et à imaginer des solutions courtes et percutantes à des problèmes apparemment compliqués à illustrer. Par exemple, dans le tome 1, quand les 300 bombardiers déversent leurs bombes sur une ville et que l’un d’entre eux est touché par la flak, les trois personnages ont chacun leur propre réflexion face aux événements qu’ils observent. Le premier va accorder de l’importance à l’équipage en détresse, le deuxième aux habitants de la ville et le troisième va apporter un point final à la scène, le tout en trois phrases. Pas besoin de faire long pour être efficace.

Peux-tu revenir sur l’expertise historique apporté par la collaboration de Philippe Gillain ?

Peux-tu revenir sur l’expertise historique apporté par la collaboration de Philippe Gillain ?PJ : Philippe, c’est un puits de science dont tout dessinateur amateur de détails historiques a besoin. Patrice Pellerin a rencontré des experts de la marine ancienne (NDLR : pour son Epervier). François Bourgeon a dû en rencontrer pour les Passagers du Vent. Et j’en passe… Philippe m’a non seulement aidé à maîtriser le dessin des uniformes allemands, mais plus important encore, par sa lecture acérée des planches en cours de réalisation, il m’a motivé à toujours faire mieux. Quand je doutais, nos échanges épistolaires à l’ancienne me ramenaient au cœur du projet que je défendais. Sans lui (et sans quelques autres), je ne serais peut-être pas arrivé au bout. En tout cas, pas à ce niveau. Je suis incapable de recevoir des louanges sans en attribuer la juste part à ceux qui les méritent autant que moi.

Tu remercies également en préface Didier Comès (auteur du tout aussi excellent Dix de der) : en quoi a-t-il nourri Airborne 44 ?

Tu remercies également en préface Didier Comès (auteur du tout aussi excellent Dix de der) : en quoi a-t-il nourri Airborne 44 ?PJ : La réponse à la question précédente s’applique totalement à celle-ci. C’est Didier qui m’appelé un jour pour qu’on se rencontre. Nous habitons à 10km l’un de l’autre depuis 25 ans, mais une sorte de pudeur nous a probablement empêchés de nous rencontrer délibérément. S’il n’avait pas eu le courage de m’appeler, je ne l’aurais pas eu. Didier Comès, pour moi, c’est quelqu’un de très particulier. Dans Silence, il a dessiné l’Ardenne comme je l’aimais : les maisons, les forêts, l’imaginaire… N’importe qui peut comprendre ce que je dis, qu’il soit breton, angevin, basque, provençal ou savoyard. Sans Didier, je n’aurais pas fait de bande dessinée.

Airborne 44 est une romance sur fond de seconde guerre mondiale, en diptyque et en couleurs directes… soit exactement tout comme le Sursis de Gibrat. Si le fond du récit n’a strictement rien à voir, y a-t-il une vague ambition de s’approcher de cet ouvrage de référence (qui revient d’ailleurs souvent, dans les articles consacrés à Airborne 44 ?

Airborne 44 est une romance sur fond de seconde guerre mondiale, en diptyque et en couleurs directes… soit exactement tout comme le Sursis de Gibrat. Si le fond du récit n’a strictement rien à voir, y a-t-il une vague ambition de s’approcher de cet ouvrage de référence (qui revient d’ailleurs souvent, dans les articles consacrés à Airborne 44 ?PJ : Quand j’ai découvert Le Sursis, j’ai pris une énorme claque. A Saint-Malo, en 2004, j’ai passé deux heures à éplucher ses planches originales et à me dire que ce garçon avait un talent inouï (qu’il a toujours). En plus de son dessin magnifique, il possède un formidable talent de narrateur et de dialoguiste. Son histoire, on y croit et on l’aime. Dans la préface du Sursis, il décrit bien l’envie qu’il a eue, vers quarante ans, de faire quelque chose qu’il n’avait encore jamais fait. J’ai ressenti la même chose au même âge. Par contre, je sais où se situent nos différences. J’encre plus mes dessins que lui et comme je suis un obsessionnel compulsif, j’ai besoin d’une précision qu’il effleure avec plus de poésie que moi. Je ne parle même pas de ses qualités de coloriste… Je m’en voudrais cependant d’omettre l’immense respect que j’éprouve pour le travail d’Emmanuel Lepage. Lui aussi, c’est un cas. Certaines de ses planches devraient être exposées au musée d’Orsay ! Les bras m’en tombent… Et puis, il y a Hermann qui – le premier – m’a cueilli au menton quand il est passé de la technique classique à la couleur directe. En quinze ans, il a réalisé des dizaines de planches qui te tuent quand tu les regardes en détail. Pourtant, chez ces trois artistes-là, il y a de grosses différences d’approches. Le seul point commun – mais il est de taille – c’est l’amour du travail bien fait. Je crois que le public y est sensible.

Combien de temps a nécessité la concrétisation de cette histoire ?

Combien de temps a nécessité la concrétisation de cette histoire ?PJ : Quatre ans bien faits, dont deux de réalisation.

Qu’en retires-tu aujourd’hui ?

PJ : De la fierté, même si je sais que j’aurais encore pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. C’est heureux. J’essaye d’être honnête avec moi-même, sans me prendre au sérieux. Donc, je suis content de moi mais je suis lucide : il reste un long chemin à parcourir.

As-tu des premiers retours critiques et publics ? Quels sont-ils ?

PJ : Les retours critiques et publics sont très bons. Je suis même très surpris de l’accueil reçu par ce diptyque. Je n’avais encore jamais rencontré de lecteurs à ce point émus par une de mes histoires. Je suis embarrassé quand une dame vient me parler de son père, enrôlé comme « malgré-nous » en Alsace, et qui me révèle à quel point elle a été touchée. Des tas de gens se sont montrés très gentils avec moi et je leur en suis reconnaissant. Tant mieux si j’ai fait quelque chose de suffisamment profond pour toucher le public. Ce n’était pas un calcul de ma part, mais j’en suis incontestablement heureux.

Si tu avais une « gomme magique » pour retoucher quelque chose (dans le dessin, les dialogues ou la mise en scène) après coup, l’utiliserais-tu ? Et si oui, sur quoi ?

Si tu avais une « gomme magique » pour retoucher quelque chose (dans le dessin, les dialogues ou la mise en scène) après coup, l’utiliserais-tu ? Et si oui, sur quoi ?PJ : Non. Pas de gomme magique. Je sais qu’il y a des cases dont je ne suis pas satisfait mais sur une durée de réalisation de deux ans, il y a forcément des baisses de régime, souvent dues à la fatigue. Ces imperfections font partie de l’ensemble. D’ailleurs, ma fille aînée adore une case que j’aurais voulu recommencer. Comme quoi, tous les avis sont dans la nature. Je l’ai donc laissée telle quelle.

Des personnages aussi attachants… on n’a pas la larme à l’œil quand on les abandonne pour toujours ? (en gros : pas envie de faire une suite / un cross-over ?)

PJ : J’ai l’impression d’avoir accouché de jumeaux. De gros jumeaux. Les personnages, eux, sont partis vivre leur vie et je ne sais pas si peux me glisser dedans sans devenir impudique. Mais pourquoi pas ? Il y a six ans, j’avais imaginé une première histoire qui se déroulait en Normandie, suivie par celle se déroulant dans les Ardennes et qui fait l’objet du diptyque. La Normandie, ça m’enthousiasme terriblement. Mais l’ampleur de la tâche, mise en rapport avec l’incertitude de publication de l’ensemble, me sont apparues – en 2003 – comme trop lourdes à porter. Maintenant, évidemment, je me dis que c’était jouable, mais comment aurais-je pu le savoir à l’époque ? Il y aura donc peut-être un Airborne 44 II, mais pour que ce soit le cas, il me faut une histoire au moins aussi forte. Et ça, ce n’est pas gagné.

Quels sont tes projets à présents ?

Quels sont tes projets à présents ?PJ : J’ai en tête un projet à caractère fantastique. Je n’ai encore jamais abordé ce genre-là, probablement parce que je suis un indécrottable rationaliste. J’ai écrit une quinzaine de pages, mais je cherche un angle d’attaque intéressant. Il faut que l’ensemble de l’histoire me devienne familier pour que je puisse aller plus loin.

Hormis pour Une folie très ordinaire, tu as toujours travaillé en solo… c’est ton mode créatif ? Pas envie de collaborations ?

PJ : Sur une Folie…, j’ai eu de très bonnes relations avec Christian Godard. Je crois par contre que « l’assemblage » des dessinateurs manquait de cohérence (trop de styles différents) et que cela s’est senti dans le résultat final. J’ai tenté d’autres collaborations mais ça s’est rarement bien passé. Probablement parce que quand j’abandonne ma casquette de scénariste, je l’abandonne vraiment et complètement. D’où le fait que je dessine scrupuleusement ce qui est écrit par le scénariste. Toute autre approche me rendrait suspect de re-scénariser ce que je lis. Cela implique que s’il y a un problème narratif dans le découpage, il risque d’apparaître dans la planche dessinée. Or, c’est le boulot du scénariste de bétonner son découpage et de ne pas inclure de plans irréalisables. Personnellement, je m’astreins à découper tout mon récit scrupuleusement, tant sous forme d’écriture que de dessin. Ca peut paraître excessif mais j’ai absolument besoin de savoir où je vais. Cela dit, il y a des scénaristes dont j’admire vraiment le travail et avec qui j’adorerais collaborer. Mais quand je lance des bouteilles à la mer, on me répond rarement.

Si tu devais citer une bande dessinée qui t’es culte, fondatrice, tu choisirais laquelle ?

Si tu devais citer une bande dessinée qui t’es culte, fondatrice, tu choisirais laquelle ?PJ : Je ne suis pas fan de Tintin, contrairement à l’immense majorité des lecteurs. A part la Castafiore, sa gouvernante et quelques personnages très secondaires, il n’y a pas de femmes dans Tintin. Je suis incapable d’accrocher à des histoires dont les femmes sont absentes. C’est pour cela que si je devais vraiment choisir MA bande dessinée culte, ce serait sans conteste Les Passagers du Vent de Bourgeon. Choix classique, me dira-t-on, mais en toute honnêteté, c’est le mien.

Si tu avais le pouvoir cosmique de pénétrer dans le crâne d’un autre auteur (pour cerner sa démarche, comprendre son génie, espionner ses méthodes…), chez qui irais-tu t’implanter ?

PJ : En fait, je suis autant – si pas plus - ciné que BD. Au ciné, j’irais dans la tête des frères Coen, pour tout leur cinéma. J’irais dans la tête de Clint Eastwood, de Steven Spielberg, de Paul

Haggis, de Terrence Malick, de Scorsese, de Kurosawa, de Godard, de Jacques Audiard, de Sam Mendès… Je prends pas trop de risques car j’ai peu de chance de les croiser un jour. En BD, par contre, j’ai envie de me défiler parce que je rencontre trop d’auteurs et que je n’ai pas envie qu’ils commencent à se méfier de moi après avoir lu cette interview, s’ils la lisent. Mais errer dans la tête de Jean-Michel Charlier, de René Goscinny, de Raoul Cauvin, de François Bourgeon, d’Emmanuel Lepage, de Jean-Pierre Gibrat, d’Hermann, de Jean Giraud, de Grzegorz Rosinski, de Jean Van Hamme, de Fabien Nury et de tant d’autres serait susceptible de m’occuper quelque temps.

Haggis, de Terrence Malick, de Scorsese, de Kurosawa, de Godard, de Jacques Audiard, de Sam Mendès… Je prends pas trop de risques car j’ai peu de chance de les croiser un jour. En BD, par contre, j’ai envie de me défiler parce que je rencontre trop d’auteurs et que je n’ai pas envie qu’ils commencent à se méfier de moi après avoir lu cette interview, s’ils la lisent. Mais errer dans la tête de Jean-Michel Charlier, de René Goscinny, de Raoul Cauvin, de François Bourgeon, d’Emmanuel Lepage, de Jean-Pierre Gibrat, d’Hermann, de Jean Giraud, de Grzegorz Rosinski, de Jean Van Hamme, de Fabien Nury et de tant d’autres serait susceptible de m’occuper quelque temps.Merci Philippe !